北京市民俗文化

北京市 海淀区 房山区 西城区 东城区 朝阳区 延庆区 密云 怀柔 顺义区 丰台区 门头沟区 平谷区 通州区 石景山区 昌平 大兴区 美食小吃 老字号 民俗文化 十大特产 全部地理标志 北京市旅游景点 北京市十大景点 北京市地名网 北京市名人 [移动版]

| “葛氏捏筋拍打疗法”源于清朝山东蓬莱,创始人葛献宝。“捏筋疗法”是凭着医者的双手,利用捏、揉等16种不同手法,在患者身体的一定穴位、脉位和肌肉筋腱上进行治疗,以达到治病强身的目的。“拍打疗法”是利用获得国家专利的“少林达摩易经拍”,作用于患者的十二经络和十二皮部上,进行轻重不同而有节奏的拍打,从而达到治疗疾病的效果。传承人葛凤麟继承和发扬了这一祖传绝技,不仅积极出书授徒,还多次为国内外政要治疗,享……[详细] |

| “北京面人郎”经过创始人郎绍安以及家族几代人传承至今已有100多年的历史,在创新发展、广采众长中逐步形成了具有浓郁北京地域特色的面塑艺术派别。它集美术、雕塑、服饰、化妆及造型艺术为一体,其作品题材广泛、造型生动、形象逼真、装饰简洁、技艺精湛。尤其是表现戏曲人物和北京民俗风情的作品独具特色,具有较强的艺术价值、民俗价值和收藏价值。……[详细] |

| 京剧脸谱是按一定的章法,遵循自身固有的规范,在脸上按比例勾画出所饰人物的规范面部形象,从而达到渲染舞台气氛、美化舞台色彩、表现人物的目的,具有强烈的视觉冲击力和感染力。刘曾复自幼喜欢脸谱,曾向钱金福、钱宝森、王福山、侯喜瑞等京剧名家学习脸谱画法,被誉为“当代京剧脸谱界的齐白石”。由于当前京剧剧目锐减,有许多舞台脸谱已无人知晓,因此抢救性的收集整理尤为紧迫。……[详细] |

| 隋唐时期,张氏的祖先就在广东沿海一带习武,为人治病。明末清初移民台湾后继续以祖传医术为业。张栋梁先生4岁习武,23岁开始为人诊治。他在继承祖传医术的基础上,潜心研究将诊疗术系统化、理论化。他曾用2年多的时间,治愈了“台湾音乐教父”李泰祥的帕金森症,轰动一时。为了实现祖先“国术回归”的夙愿,他来到北京开设了会馆,并先后治愈患者千余人。重症肌无力患者刘红立,在正体复本术的治疗下,在一年多的时间里,体重……[详细] |

| 北京西郊种植水稻,始于三国曹魏时期,至今已有1700多年历史。京西水稻作为专供宫廷的贡米始于清代。据《永宪录》记载:康熙时“其供御膳,曰御稻米,出京师西山”。这种在万寿山、玉泉山周边地带生产的优质粳米型稻米具有米粒圆润,清香适口的特点,尤宜熬粥。用这种稻米熬出的粥汁液澄滑、清香四溢,为海淀区所独有。……[详细] |

| 张晓林家传的北京民俗剪纸起源于民国初年。从第一代传人薛何氏算起,经过薛俊英、张晓林三代人传承,至今已有近百年的历史。其作品继承和发展了老北京剪纸的民俗风味,构思大气、造型粗犷、形象传神、寓意深刻。他创作的面积达90平方米的巨型团花剪纸《奥运之光照中华》,现被中国体育博物馆收藏。为了让这项传统民间艺术传承下去,他先后在数十个学校、社区教授剪纸,培养了近千名剪纸爱好者。……[详细] |

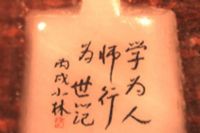

| 微雕的微刻艺术,是指在发丝、米粒、象牙等材质上进行精雕细刻的技术,被誉为“鬼斧神工”。它是通过写、划、擦、推、拉、点、挠、挖等技法,再经过10多道工序细致加工后完成的。该技艺经历了凭借眼力、放大镜、显微镜、纳米技术四个时期发展至今。陈小林先后师从启功先生学习书法,师从陈石品先生学习象牙微刻,形成了见刀有笔、二者相间的风格。他的作品被多家国外博物馆收藏,具有较强的收藏价值和观赏价值。……[详细] |

| 面塑艺术历史久远,早在汉代迎神赛会的傩舞上,便有用面团塑成的鬼怪头部形象。面塑的材料以面粉和糯米粉为主,在面粉中加入化学成分添加剂,使之起到防腐作用。其制作简单、快速,深受人们的喜爱。“面人汤面塑”创始人汤子博先生(1882—1971),在传统的签举式面人基础上,创制了托板式面塑。第三代传人冯洁秉承“以形传神,精益求精”的创作理念,将“面人汤”面塑艺术继承发展创新。她的作品不仅多次获奖,而且被各大……[详细] |

| 绢人是美术人形的一种类别,民间玩具的“针扎”、“彩扎”等手工艺品都和它有着密切的关系。其制作流程包括雕划、彩绘、缝纫、道具服装、头饰整理等几十道工序。齐聪颖,1963年进入北京绢人厂,师从宋翠珍、葛敬安、张琴等老一辈艺术家。她的作品有历代仕女、戏曲人物、菩萨、京剧脸谱等,具有做工精细、形象逼真的特点,多次在国内外获奖,具有较高的艺术、欣赏和收藏价值。……[详细] |

| 面塑源于民间的祭祀和节令风俗活动,是由“花供”演变过来的。“花供”是用各种彩色面粉捏制成的带有寓意的仙佛人物,花鸟鱼虫及各种动物形象的面食品,至今还在黄河流域盛行。潘大鸿自幼喜欢面塑。师从于山东济南面塑艺术大师何晓铮先生,其作品风格以- 形象为主,追求民间、民俗的装饰特点,喜欢标新立异、别具一格、不拘泥于形式。……[详细] |

| 空竹的历史悠久,流传至今已有600多年,玩空竹以北方最为盛行。刘振钰根据多年空竹表演活动而积累的丰富经验,编写出《花样空竹技法》一书。该书介绍了几十种花样空竹的个人表演技法,深受空竹表演爱好者的欢迎。花样空竹表演集游戏性、娱乐性、健身性、竞技性于一体。它能锻炼四肢、健脑益智、舒筋活络、增强心肺功能和身体协调性,是群众喜闻乐见的传统体育项目之一。……[详细] |

| “金属锻錾”是以金、银、铜等金属为材料,采用锻打、錾刻等大小近40道复杂工序来制作艺术品的技艺。靳増明自幼受家庭熏陶,制作了包括《清明上河图》、《虢国夫人游春图》等大量精美的铜版作品,受到了各方的关注。该项目的作品以前主要用于古代宫廷生活和宫殿建设装饰中,在历史文化、艺术、民俗等方面都具有一定的研究价值。……[详细] |

| 剪纸是我国传统的民间艺术形式,它工具简单,制作方便,题材广泛,在民间流行甚广。“团花剪纸”传承人张凤琴,1956年生于北京,自幼随奶奶学习剪纸。她的作品精细秀美,常以团花、动物及各种传统的吉祥物为创作题材,具有浓郁的民间艺术风格。代表作品《前程似锦》、《福满乾坤》等曾多次在国际剪纸艺术展上获奖。在剪纸艺术的教学普及工作中,张凤琴硕果累累,取得了可喜的成绩。……[详细] |

| 京绣又名“宫廷绣”或“宫绣”,是以北京为中心的刺绣产品的总称。清朝末年,老艺人梁枝跟随京城的刺绣大师学习京绣,后将技艺传承给后人,至今已有一百多年的历史。第五代传承人刘静琦十几岁跟随刺绣大师梁淑平学习刺绣技艺,从设计、绘图、刷版、挣布、刺绣直到成品,都是根据祖传的技法,纯手工制作。她的作品图案绢秀高雅,绣工精巧细腻,针法丰富精湛,极具观赏和收藏价值。……[详细] |

| “蹴球”在我国已有五千多年历史,它的名称始自明代,清代叫“踢石球”,尤其在满、蒙、回等民族中盛行,深受北京人民的喜爱。“蹴球”的比赛是在一块10×10米的正方形平整场地上分上、下两局进行。队员通过脚掌将球向前蹴出或挤出,使之碰击对方或本方球,据此计算得失分,以两局总分多者为胜。蹴球运动具有健身、娱乐、教育、表演、竞赛等五大功能,充分体现了中华民族传统文化和谐的主题。……[详细] |