湖南省民俗文化

湖南省 湘西州 长沙市 怀化 常德市 邵阳市 郴州市 衡阳市 永州市 岳阳市 张家界市 益阳市 株洲市 娄底市 湘潭市 美食小吃 民俗文化 十大特产 全部地理标志 湖南省旅游景点 湖南省十大景点 湖南省地名网 湖南省名人 [移动版]

| 资兴市位于湖南省东南部,地处湘粤赣三省交会处,属郴州市辖。全市除汉族外,还有瑶族、苗族、畲族、土家族、侗族、壮族、满族、布依族、蒙古族、哈尼族等22个少数民族,少数民族中以瑶族人口最多,主要分布在资兴市的团结、清江、连坪、龙溪、碑记、滁口、黄草等十几个乡镇,人口约5000人。其中大部分是过山瑶、平地瑶。过山瑶操“勉语”,尊崇盘瓠为始祖。口头传说与《过山榜》(即《评王券牒》)及族谱等民间文献均说:昔……[详细] |

| 湘剧的一脉流行于湖南省娄底市的涟源一带,被称为有“涟源特色”的湘剧。涟源特色湘剧主要流传于娄底市的娄星区、双峰、涟源、冷水江、新化,邵阳市的新邵及毗邻的益阳市安化、湘潭市湘乡、长沙市宁乡等县市。2008年,涟源特色湘剧被确定为湖南省第二批非物质文化遗产名录项目。据相关文献记载,清康熙三年(1664年)就有湘剧班社在涟源及湘中一带的神王殿、关帝庙、水府庙、祠堂等场所及大户人家的喜庆聚会上演出。嘉庆、……[详细] |

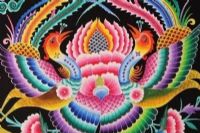

| 湖南省保靖县,地处湖南省湘西土家族苗族自治州中部。苗画,起初只是作为苗族刺绣的花样稿,包括服饰、被面,床帘、门帘、堂帘、床檐、壁挂、佩饰等各个方面,其渊源与苗族绣花一样可追溯到苗族古老的文身习俗。20世纪初保靖县的苗族人梁求瑞大胆创新,改锉苗绣花样稿为描画花样稿,受到了苗族妇女的普遍欢迎。后经过几代苗画师的不断开拓创新,将简单的苗画从刺绣绣稿发展成为现在的具有一定价值的艺术品。苗画历史久远,对研究……[详细] |

| 客家火龙又称香火龙,它集音乐、舞蹈、祭祀、宗教信仰等各种艺术成份于一体,是流传于茶陵桃坑乡及其周边地区各种“火龙”的总称。客家火龙流传于湖南茶陵县桃坑、八团、江口、高陇、秩堂、湖口等有客家人居住的乡镇,尤以桃坑乡为盛。舞火龙大多在晚上,表演一般选择在宽敞的场地上燃篝火进行,亦可在一张四方高桌上表演。2006年,客家火龙被确定为湖南省第一批非物质文化遗产名录项目。客家人舞火龙始于南宋淳熙年间,至今已……[详细] |

| “星子灯”是一种曾经广泛流传于湘东赣西的民间舞蹈项目,属于传统龙灯的一种。由于种种原因,这一优秀的民间舞蹈曾经一度濒临灭绝。2007年,经过醴陵市政府的挖掘和整理,被列为株洲市级非物质文化遗产保护名录。最近,醴陵市政府再次组织专门班子,对这一民间舞蹈进行深入挖掘整理,正申报省级非物质文化遗产保护名录并组队参加湖南省第四届文化艺术节表演。“星子灯”现流行于湖南醴陵白兔潭及东乡一带,始创于醴陵田心村,……[详细] |

| 麻阳花灯戏艺术风格兼融,形成了麻阳上山区、下山区花灯表演的风格差异。“跳花灯”,又称“武花灯”。分布于麻阳上山区,多为大人唱大人跳,侧重于舞蹈表演,动作跳跃性强,表演灵活,唱词以爱情、社会生活为主,表现为快节奏的粗犷风格。下麻阳“摆花灯”,又称“文花灯”。分布于麻阳下山区,多为小孩唱小孩跳,侧重演唱,舞蹈动作柔和细腻,较为抒情,唱词以唱古人、风俗生活、婚姻为主,表现为慢节奏的柔美风格。光绪二十七年……[详细] |

| 土家年是湖南省湘西土家族苗族自治州的土家族一个重要而古老的节日,在千百年的历史发展中,形成了一些较为固定而独特的风俗习惯,代代相袭。虽然,这种过年(土家语:侬咔)被提前了一天而被称为过赶年,但其在长期的历史发展过程中形成的风俗,流传至今而被保留了下来,其内容的丰富多彩,持续时间之长,在中华民族的大家庭中也是少见的。2010年5月18日,土家年列入第三批国家级非物质文化遗产名录。春节,即年节。前清时……[详细] |

| 端午节去看赛龙舟,凤凰可以没有了跳岩,可以没有了夺翠楼,但决不能在端午的时候不赛龙舟,不抢鸭子。如果没有赛龙舟,翠翠不会遇见傩送,也就没有了边城。没有了写出边城的沈从文,凤凰也许就如今日的镇远一样。每年的端午节凤凰古城都会举行龙舟竞渡,一般前后3天,是一年凤凰人最隆重和最热闹的事情,比赛场地在凤凰古城沱江回龙阁繁华地段。这里的赛龙舟最大的特点是保留了传统的龙舟比赛形式,每年参与凤凰古镇赛龙舟比赛的……[详细] |

| 祁剧是湖南省汉族地方戏剧种之一,又称祁阳班子,民国初年称“祁阳戏”,因形成于祁阳而得名祁剧。清末又名“楚南戏”,新中国成立后,始称祁剧。2008年,祁剧入选第二批国家级非物质文化遗产名录。祁剧源于弋阳腔,是明初传入祁阳后与地方艺术相融合,长期演变而逐渐形成的。据说明永乐年(1403—1424年),弋阳腔随江西移民传至祁阳,逐渐传播,明朝成化年间(约公元1465年至1487年),弋阳诸腔与当地丰富的……[详细] |

| 凤凰纸扎种类繁多,可分为龙灯水族、狮子走兽、人物神像、虫草花鸟、纸绢风筝、宫灯彩灯、娃娃面具等七个系列。2008年,凤凰纸扎入选第二批国家级非物质文化遗产名录。“纸扎艺术”是我国民间古老的传统手工技艺,凤凰县的“纸扎技艺”尤为精湛,历史悠久,流传很广。凤凰县的“纸扎艺术”没有过多进入官方文献,详细的历史记载甚少,全凭老艺人们一代代口述相传。自唐垂拱二年(公元686年)凤凰地域初始建县(渭阳县)就有……[详细] |

| 香火龙流传已久,在湖南汝城县志早有记载,其南乡一带较为盛行,多在元宵佳节举行。表演香火龙时,必有两龙(母龙和子龙)、两狮(母狮和子狮)陪随而舞,一狮在龙前引路,一狮在龙尾跟随。香火龙的全身用竹子和稻草扎成。“母龙”长度一般为七节,“子龙”长度一般为五节,用当地特制的“罗汉香”(约0.53米长)插满龙的全身。当夜幕降临时,以土炮三响为号,鼓输管弦乐器、花炮齐鸣,众人手持火把点燃龙身全部香火,抬龙出游……[详细] |

| 彭俐侬,女,湖南长沙人。湘剧表演艺术家、教育家。生于1930年4月8日,逝于1985年1月16日。1956年加入中国0,1958年任湖南省湘剧院副院长。1959年起,历任中国人民政治协商会议第三、四、五届全国委员会委员、中国文学艺术界联合会委员、中国戏剧家协会理事、湖南省剧协副主席、省艺校副校长等职。彭俐侬出生于湘剧世家,其父彭菊生为湘剧名琴师,良好的家庭环境使她从小就受到了湘剧艺术的熏陶。194……[详细] |

| 慈利板板龙灯起源于宋朝,是慈利县龙潭河镇农民自编自演的大型龙舞艺术。一般在逢年过节或重大喜庆活动中表演。慈利板板龙灯表演艺术形式独特,是农民群众自编自演的大型群众文化表演艺术,是民族民间文化艺术精品。它贴近生活、贴近群众,是珍贵的文化遗产,对研究人类学、历史学及民族民间艺术学有着重要价值。2006年,板板龙灯被确定为湖南省第一批非物质文化遗产名录项目。历史渊源相传宋代龙潭河有一名叫张大奎的匪首,纠……[详细] |

| 南县地花鼓是汉族民间舞蹈,有“对子花鼓”、“竹马花鼓”、“围龙花鼓”等多种形式,多为一旦一丑的对子花鼓,两旦一丑的三花鼓,也有男女成双的四、六、八人花鼓。地花鼓表演内容大多是劳动和爱情生活,也有讲述历史故事和人物的曲目。恭贺祝福之类的花鼓演唱大多为即兴创作。南县地花鼓主要流传在湖南省益阳市南县及周边地区,各地的地花鼓多元一体,既有共性,又有地方差异性,形成了不同的样式。南县俗有“地花鼓窝子”之美誉……[详细] |

| 丝弦是一种民间曲艺,已有四百多年的演唱历史。武冈丝弦主要流传于以武冈为中心的邵阳、隆回、洞口、城步、新宁等地,是湖南曲艺的一个独具特色的重要组成部分。武冈丝弦曲调柔腻、委婉,词藻雅致,抒情轻快。多数是表现封建时代女子哀怨情感,也有风趣、诙谐的内容。在武冈丝弦中“独对孤灯”、“独坐绣楼”、“摘葡萄”、“越调”、“秋江”、“双下山”是很有代表性的。据《武冈州志》等史志记载,武冈丝弦形成于明代,经艺人们……[详细] |