西安民俗文化

西安 陕西省 长安 周至县 蓝田 临潼 鄠邑区 雁塔区 灞桥区 碑林 莲湖区 高陵区 阎良区 新城区 未央区 美食小吃 老字号 民俗文化 十大特产 全部地理标志 西安旅游景点 西安十大景点 西安地名网 西安名人 [移动版]

| 《周至皮影》是周至县广济镇西欢乐村的民间艺术,周至县广济镇西欢乐村,距周至县7公里,东邻马召镇,南毗骆峪乡,西接翠峰乡,北壤四屯乡、侯家村乡。广济镇西欢乐村,文化底蕴非常深厚,民间艺术丰富多彩。特别是民间传统戏剧———周至皮影,在周至民间艺术中占有重要地位。《周至皮影》,已有近百年历史。用炮制好的牛皮、刻画好后,用专用刀具雕刻成各种戏剧人物、花鸟鱼虫、飞禽走兽,然后涂上各种颜色。在人物的手颈部位安……[详细] |

| 传统面食制作技艺(西安贾三灌汤包子制作技艺),是西安“回坊”代表性的清真小吃之一。国家级非物质文化遗产之一。西安贾三灌汤包子制作技艺,起源于北宋时期,流行于中国各地。贾三灌汤包子创始人贾志亮继承贾家祖上传承140多年的面点制作手艺,于1884年创立了贾三灌汤包子店。西安贾三灌汤包子制作技艺,独具风味,它“皮薄如纸,筋韧柔穰,馅嫩含汤,佐汁鲜浓”。西安贾三灌汤包子制作工艺主要由熬汤、绞馅、擀皮、包馅……[详细] |

| 中国历史上最早的成文乡约,一般认为是北宋时期今西安地区蓝田的吕氏兄弟创制的《吕氏乡约》,它对后世基层社区的发展产生了不可磨灭的影响。宋神宗熙宁七年(1074)六月,四吕之父吕蕡去世。此后的两年多,四吕遵丁忧古俗均在蓝田居家守孝,乡约就是在这期间制定的。熙宁十年(1077)十二月乡约正式发表。吕氏兄弟基于乡村安定、乡邻和睦的诉求,制定了以道德教化为主的《吕氏乡约》,通过整合社会秩序去恶扬善、彰显正义……[详细] |

| 楮皮纸制作技艺是以楮树皮为料制作手工纸的传统工艺,陕西省西安市北张村是楮皮纸的发源地。据记载,蔡伦就是在这里发明造纸术的,这里至今仍保留着非常原始的楮皮纸制作技艺。制造楮皮纸的原料是楮树的树皮,楮树皮含有非常适于造纸的木本韧皮纤维。制作楮皮纸要经过洗瓤、踏碓、制浆、抄纸、除水、晒纸、揭纸等诸多道工序,细分下来有70多道。楮皮纸制作技艺的历史悠久,唐代,陕西北张村造纸业兴盛发展,白麻纸也备受朝鲜和日……[详细] |

| 西安是羊肉泡馍之都,其中以老孙家羊肉泡馍最为有名,百余年来,经过几代老孙家人的精心打造,使其赢得了“天下第一碗”的美誉。同时,老孙家又是全国知名的大型清真餐饮企业,其经营的清真菜品系列和羊肉泡馍一样,闻名海内外,许多外地游客来西安的首选食品就是老孙家羊肉泡馍和清真菜品,“到西安,看兵马俑,吃老孙家羊肉泡馍,品西部清真美食”已成为西安旅游业的口头禅,它是古城饮食文化的标志之一。老孙家羊肉泡馍有着极其……[详细] |

| 北张村传统造纸技艺源于西汉汉武帝时代,发展历经唐、宋、明、清,是陕西省第一批非物质文化遗产。曾经在古长安霸桥出土有西汉汉武帝时代的麻纸,现在展览在陕西省博物馆;隋唐时期白麻纸还传入朝鲜、日本等国;而北张村所造白麻纸更是自唐沿袭至清一直是奏折和科举考试用纸,被历代视为精品。由此可见,北张村传统造纸技艺在历史上的重要地位。造纸术是我国古代最重要的发明之一。相传东汉时,蔡伦因他人之错受牵连,朝廷要抓他去……[详细] |

| 剪纸本县豆村的剪纸最为有名,现存有清代精品百余件。它吸收了剪彩、刺绣和皮影艺术的特点,构图丰满完整,布局讲究,变化多端,有主有从。贴在窗纸上的暮窗花,单色彩线窗花,精巧细腻似白描;点色窗花则简练概括、色彩丰富,是剪纸、绘画的有机结合。内容有走兽、花鸟、社火芯子、戏剧人物、吉祥字样等。50年代后,周至妇女的剪纸,创作出不少精美的作品。刘阿丽等4位女青年创作的花卉剪纸组画,1984年曾作为陕西民间美术……[详细] |

| 芯子是节庆日表演的立体惊险高空社火节目。在木平台装上三四米的铁柱,将演员固定在铁柱骨架上,用杂技造型扮成故事细节,用纸、布等物塑上背景。如刀尖站人,发丝系人,棒头倒立,担挑双人等,神奇惊险而巧妙。令人身临其境。大型带背景的芯子称焰光。清末,哑柏仰天村与邻村竞赛社火芯子,从灵泉寺佛象后的彩绘佛光上得到启示,芯子衬以巨大的焰光背景,平面上用大小不同的青瓷,粘结成变化的图案组合,有的还可转动,既富丽而又……[详细] |

| 社火盛于清代至今。县内乡镇和大村几乎年年上演。上阳化村演出两班社火,镇东村演三四班社火,传为盛举。社火有单马社火、对马社火、车社火、高台社火等,扮演历史神话戏剧人物。终南甘沟村灯社火晚间表演,表演者身跨竹马,马头、马身、马尾点燃蜡烛,头戴蜡灯,手持刀 等道具上亦挑烛灯。灯火灿烂中,表演动作,变换队形,似古战场两军挑灯夜战。……[详细] |

| 何家营鼓乐传承的“大唐遗音”,距今已有1300多年的历史,被誉为“中国古代音乐的活化石”。2009年,何家营鼓乐作为西安鼓乐的组成部分,被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质文化遗产名录”。……[详细] |

| 吹龟兹周至民间遇红白喜事,为隆重气氛,一般使用龟兹,俗称叫乐(“文革 ”期间禁用)。龟兹即唢呐,配以鼓、钗子、铰子,由3、5个乐人(龟兹家)演奏即成。亦有5至10余人组合的唢呐唱戏,俗称咪咪戏,或民间戏曲演唱。一般乐段有百鸟朝凤、雁落平沙、普天乐、祭灵、寿宴开等,亦演奏民歌等曲目。……[详细] |

| 夹板舞是哑柏等地农民为增加社火色彩、烘托社火气势的舞蹈表演。舞时热情奔放、诙谐活泼,具有浓郁的乡土气息。夹板舞一般是双人打,在锣鼓的衬托下,随鼓点表演。其打法有:前后打,上下打,翻腕交叉打,互相戏逗打。花样有蜻蜓点水,凤凰展翅,金线缠腕,苏秦背剑,单手抱月等。夹板舞的长板2尺多,短板4、8寸各2块,长板两侧贴有黄色扇形的钱粮码;夹板舞者或猴子妆扮,有时猴脸小丑妆扮。1989年获全国民间音乐舞蹈赛丰……[详细] |

| 周至村村有锣鼓队,鼓谱各不同,鼓乐东雅西雄。锣鼓队出行时由仪仗引导,数十杆彩色牙旗,猎猎飘舞。黑河以东锣鼓配置繁,有大鼓(牛拉鼓)、中鼓、堂鼓、药鼓、小鼓、勾鼓、板锣、银锣、大钗、铙钗、中钗、铰子、京钗等,衬以碰铃和梆子。演奏鼓点稀、节奏缓、钗锣响亮变化多,紧敲慢打,平雅雍和。流行《十番鼓》、《往里滚》、《三观宫》、《鼓拍》等谱。黑河以西配器简,有中鼓、手鼓、板锣、马锣、小锣、大钗、京钗、苏铰等,……[详细] |

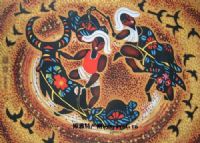

| 陕西农民画源于民间,过去多用于画炕围、画锅台、画箱柜等。 陕西农民画所画内容多取材于人物、动物、花鸟等,讲究装饰性,构图美观,注重色彩的效果,追求强烈的直观感觉,农家生活气息浓厚逐渐形成了自己独特的艺术风格。它采用白描的形式,想象大胆丰富;色彩反差强烈突出主观印象。以古朴的民间艺术形式表现生活,具有独特的艺术效果和长久的生命力。深受国内外游胜 客和专家的好评喜爱。 陕西农民画主要分布在关中的户……[详细] |

| 打铁是一种原始的锻造方式,是人民生活、生产和军事不可缺少的一项重要技艺,在我国已有两千多年的历史。早在春秋战国时期,地处关中腹地的秦国首先使用并普及铁器,从而使秦国的经济得到长足发展,一举成为春秋战国最强盛的国家。秦国统一六国以后,统治者以法律的形式在全国推行铁器制作,分官炉和民炉。官炉负责制作兵器和大型国家祭祀用器,民炉负责制造生产以及生活用具。铁器成就了华夏农耕文明,缔造了汉唐雄风。时至今日,……[详细] |