龙岩民俗文化

| 连城拳被誉为福建省八大拳种之一,流传于福建省的连城、上杭、长汀等地,又称“连城少林拳”或“少林独门拳”,内又可分“黄家拳”和“巫家拳”两种,迄今已有数百年历史。自宋代端拱年间,连城隔田村黄姓第三代后人九四郎至河南登封少室山(即现嵩山少林寺)随蔡、董、孙三僧习少林拳法数年,后于淳化三年返梓教习族人,得以世代相传。至清顺治庚子17年隔田拳师黄思焕穷毕生之精力创造出别具一格的“连城拳”。清代中叶经黄观杰……[详细] |

| 连城地瓜干制作技艺传承至今已有300多年历史,主要分布在连城县境内的林坊乡、莲峰镇、隔川乡、揭乐乡、北团镇、文亨乡等地。清初,连城县林坊乡有福村村民罗匡正等人因经常外出,为使地瓜能方便携带以作干粮,便开始尝试将煮熟的红心地瓜烤干以制成地瓜干,连城红心地瓜干自此诞生。清代,连城从事地瓜干制作技艺的家庭作坊曾达到数千户,产品销往大江南北。清代中叶,连城红心地瓜干成为朝廷贡品,连城从此成为中外闻名的“红……[详细] |

| 明天启年间连城县姑田镇人氏蒋少林利用当地出产的大量毛竹,加工成青丝,并经多次试验,试制成功天然漂白的手本纸(即漂料纸),从而开创了在连城生产宣纸的历史。姑田宣纸制作工艺包括青丝生产、蒸煮黄坯、天然漂白、造纸等四道工序,工艺流程复杂,每道工序的细腻程度和要求之高,是其它纸类生产难以比拟的。随着造纸技术不断提高,宣纸的类型发展到三大类(漂料、熟料、生料纸)、26个品种。……[详细] |

| 五枚武术创始人是清代少林僧尼五枚祖师(亦称五枚师太、五枚道姑)。有传女不传男的说法,五枚拳是中国武术稀有的拳种之一。上杭人丘正元和安徽凤阳花鼓娘子梅花(原名王秀英)得其真传,后结为夫妇同回上杭,创立梅花拳(亦称五枚拳)软桩八法。据说五枚武术在北方已失传,而丘正元和梅花将五枚武术带到南方,已传闽、粤、赣三省。……[详细] |

| 彭坊刻纸龙灯流传于福建省龙岩市长汀县童坊镇的彭坊村一带,其起源于公元1751年,由彭姓第十五世祖的彭景周将泉州剪纸艺术、花灯艺术融合在当地龙灯上,并加以创新组合而形成。彭坊刻纸龙灯融合了龙图腾文化、刻剪纸文化、花灯文化、客家文化等多种文化于一身,传承至今已有13代,有多达两百六十余年的历史。彭坊刻纸龙灯的现代传承人陈世义已年近90,其将龙头、龙尾、龙身制作的技艺分别传授给张廷玉、彭慕周、彭慕喜、彭……[详细] |

| 上刀山、过火海是武平县永平乡中湍村的民俗绝技。有150多年的历史,由村中蓝姓家族男性传承,不外传。逢每年农历十月十五日演出,逢寅、己、申、亥年特别隆重。绝技表演主要以上刀山、过火海、捞油锅、吊米斗为活动内容,还有掌心燃放鞭炮、炙香火、宝剑刀法、坐锥床等。表演器具制作有一整套的程序和禁忌。……[详细] |

| 楹联是中华民族文化瑰宝之一,流传至今已经有一千多年的历史。福建土楼楹联则伴随土楼的建造而产生,是客家土楼文化的一部分。永定县位于福建省西南部,至明成化十四年(1478),永定境内已有土楼两万多座,其中圆楼362座。永定土楼是世界上独一无二的大型民居建筑,其造型独特、规模宏大、结构奇巧,以丰富的文化内涵、独特的聚居方式、合理的布局及与自然环境相融合的选址理念为世人所瞩目。永定境内的每一座土楼不仅有一……[详细] |

| 龙岩,素有“山歌之乡”的美誉。逢年过节,城乡常常歌台高筑:“龙川河水波连波,龙岩山歌锣打锣。这山唱来那山应,一人唱歌万人和……”歌声此起彼伏,演唱形式有对唱、和唱、联唱、表演唱。曲调高亢悠扬,悦耳动听;行腔行云流水,时张时驰,顿挫有致,深受群众的喜爱。龙岩山歌戏以反映现实生活题材为主,唱词、道白常借用山歌的比兴手法,音简意赅,通俗生动,押韵顺口,诙谐活泼。音乐曲调以闽西山歌、竹板歌和民间小调、民间……[详细] |

| 龙岩新罗静板音乐形成于1901年,在当地流传甚广,以丝弦乐器为主,不用锣鼓,还增加一些本土自制的乐器,音乐旋律优美动听,演奏速度缓慢、清静,故而称之为静板音乐。静板音乐分坐奏与行奏两种形式,以坐奏为主。音乐常用宫调式、徵调式、羽调式、商调式和角调式,乐曲较少。特色乐器为自制冇,吊柜(即潮柜)。……[详细] |

| 永定土家习俗“糊仓”,主要流传在张家界市永定区以农事耕作为主的乡镇农村,是古代农耕文化延续的产物。“糊仓”的过程分为开秧门、吃盖碗肉和糊仓三部分。“开秧门”要举行仪式。由大家推举一位德高望重的老者先扯第一个秧。扯第一个秧相当讲究,无论秧田方位如何,首先必须面向东方起半个秧,再面朝南方起另一半,然后合拢一起,再由稻草捆扎,两半叉开,置于田坎上。老者址起嗓子喊道:“开秧门罗!”接着还要念上一段祝福的话……[详细] |

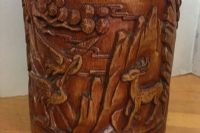

| 上杭竹雕(竹刻)源远流长。据史载,早在清乾隆年间(1736到1795),上杭的竹雕产品竹锁、竹黃等已闻名天下。乾隆十六年,竹锁曾作为地方贡品进献朝廷。乾隆十九年,进士纪晓岚时任提督福建学政巡视汀州时,见到上杭竹簧制品“箧”时,曾题诗赞叹。后因其工艺复杂,学者甚少而失传。1972年,上杭县工艺美术厂创办后,曾为古田纪念馆生产一批竹雕、竹编产品作为纪念品出售,还销往欧、美、日本、东南亚等80余个国家和……[详细] |

| 地处汀江中游黄金地段的上杭县,有着浓厚的客家风情,每年春节期间,上杭城乡盛行“打龙灯”(即龙灯舞)习俗,在锣鼓喧天,喜炮轰鸣中,金碧辉煌的“龙灯”在“龙珠”的引导下上下翻腾,左右旋跃,气势非凡。十余个青壮年男子,身着青色红边的唐装,各手持安有竹把的“龙头”“龙身”或“龙尾”,在节奏感极强的锣鼓声中,紧密配合把黄龙舞得栩栩如生。相传,上杭“打龙灯”源自宋朝,由中原传入,至今已有近千年历史。早期的龙灯……[详细] |

| 福建永定客家土楼建筑是人文内涵丰富、造型功能独特的传统生土建筑,它遍布永定全县各个乡村,主要分布在汀江、永定河流域。永定土楼以方形为主,圆形土楼较为少见,后者主要集中在金丰溪流域,此外方圆兼具的“大夫第”即“五凤楼”,主要分布在永定河流域。据统计,永定境内目前尚保存两万多座土楼。土楼建筑中蕴涵着天人合一的理念,融安全防卫和生产生活需要、聚居和崇文重教意识于一体。土楼营造工艺精巧,规划构筑考究,充分……[详细] |

| 龙岩什锦制作技艺什锦是新罗区传统风味佳肴,也是龙岩宴席上的必备菜肴,在龙岩有“不出什锦,不成宴席”之说,什锦的历史,可上溯到明末清初年间,已有400多年的历史,最早系宫廷菜系,什锦是将鸭蛋打散,摊成鸭蛋饼。内包由冬瓜条、花生、白糖饼、肥肉、金橘等作成的馅,滚成一长条,再下锅蒸熟,切块装盘。皮脆馅香,咬一口满嘴流芳。……[详细] |

| 龙岩山歌戏龙岩山歌戏是福建地方戏曲剧种,以龙岩中心城市新罗区为主要基地,流行于闽西地区。粤东、赣南亦有流传。龙岩山歌戏最早源于道士戏,是道士在做法事时,穿插其间用山歌曲调演唱表演的一种艺术形式,十九世纪中叶兴起的“龙岩采茶灯”,在其舞蹈中间穿插了类似的小戏的表演,多用方言道白,多以山歌和小调演唱,是山歌戏的雏形。民国初期,龙岩农村就有了民间小戏班,将一些传统剧目改编为山歌戏在农村草台演出,从而逐渐……[详细] |