抚州市民俗文化

抚州市 江西省 南城县 黎川县 临川区 金溪县 南丰 东乡区 乐安县 崇仁县 宜黄 广昌 资溪县 美食小吃 民俗文化 十大特产 全部地理标志 抚州市旅游景点 抚州市十大景点 抚州市地名网 抚州市名人 [移动版]

| 南城麻姑酒(第四批省级)麻姑酒是江西传统名酒,被列为江西八大名酒之一。据有关史料记载,已有两千多年的酿造历史。明代李时珍在《本草纲目》记载:“江西麻姑酒,以泉得名,而曲有群药。”清光绪年间,开始向南洋各国出口。1951年,在南洋国际赛酒会上,荣获银质奖章,是江西名酒和省优产品,获中国首届黄酒节一等奖,首届中国食品博览会金牌,被中国食品协会推荐为名牌产品。麻姑酒酿造技艺起源于汉代,兴于唐宋,盛于明清……[详细] |

| 崇仁相山板凳龙(第三批省级)崇仁相山板凳龙,又称“桥灯”,崇仁县相山镇林头村的一种传统舞蹈,据祖谱考证,清乾隆时期已盛行。每年的正月十四至十六为打龙灯,灯会由族长主持,各房每年轮流主办。崇仁相山板凳龙与其它桥灯所不同,灯笼呈方形,取天圆地方之意。舞板凳龙是当地为庆祝元宵节的一项民俗活动,彰显团结与人丁兴旺。据村里八十多岁的老者江白河和方德顺讲述,他们很小的时候曾听他们的父辈讲过,清朝时村里就举行过……[详细] |

| 乐安打船歌习俗(第四批省级)乐安打船歌习俗是流行于乐安县西南部牛田、万崇等乡镇一带的民俗活动,起源于乌江南畔的水南村,据水南村史记载,打船歌习俗系该村张姓始祖世延公于唐开元年间传入,至今已有一千三百多年历史。过去,由于乐安地处山区,陆地交通不便,内外交流运输主要靠境内的一条主河流——牛田河(又称乌江、恩江)展开。历史上一年一度的“交皇粮”,以及靠撑船放排出外谋生的,涉及千家万户。为了祈求神灵保佑远……[详细] |

| 乐安罗陂庙会(第三批省级)罗陂庙会也称“朝神庙会”,是当地一项有着数百年历史的民俗活动。此活动十年举办一次,规模盛大,远近闻名。罗陂乡位于乐安县西南部,距县城90余华里,与永丰县交界,因此,有“边贸市场”之称。罗陂庙会融商品交流与群众娱乐为一体,举办期间,邻县各路客商云集,人山人海,热闹非凡。罗陂庙会活动历史悠久,据罗陂古村兆兴房草谱记载,明崇正年间,罗陂陈氏三十一世(惟荣),因家境衰败,后经道士……[详细] |

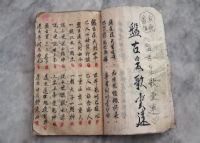

| 金溪雕版印刷手工技艺(第二批省级)金溪浒湾雕版印刷始于明,盛于清,并形成了前、后书铺街。清朝乾隆、嘉庆、道光年间(公元1736~1850),凡经、史、子、集,所有江西省读本皆出自此地。当时北京、南京、南昌、长沙、安庆、芜湖等地书商都在浒湾镇设立分号书店,浒湾的木刻印书通过这些渠道销遍全国,影响极大。全盛时,浒湾有大文堂、两仪堂、三让堂、文信堂、忠信堂、旧学山房等60余家书店堂号,刻字和印书工匠上千……[详细] |

| 怀仁堂的采茶戏崇仁文化艺术积淀十分深厚。崇仁人民雅爱文艺,古代的先民就喜欢通过戏曲方式抒发内心的情感,表达对生活的美好愿望。据有关史料记载:崇仁采茶戏,系由本县民间歌舞发展起来的。崇仁历来的新春灯节与秋冬迎神聚会之风甚盛。明末,本县的新春灯彩活动,常有彩茶灯演唱传相伴随。茶灯女手提花篮灯,唱《十二月花》或《十二月采茶》等小曲。出灯单位,每一团灯都有龙灯、狮子、花鼓灯,龙灯、狮子灯舞过后,接上就是花……[详细] |

| 金溪浒湾油面制作技艺(第三批省级)油面又称挂面、圆面、须面、寿面等,抚州油面在明朝末期就开始在市场出现,尤以金溪浒湾出产的油面最为有名,浒湾油面于是被选为宫廷食品,由此成贡面。油面采用红漆木盒包装,木盒外雕刻有龙凤呈祥、百年好合、锦绣河山等图案,并配描金品名和作坊字号、烹调说明。浒湾油面用料讲究,采用上等的优质面粉、茶油、精制薯粉、食盐等原料,按照不同季节严格配方,历三期发酵,经手工精制、微风晾干……[详细] |

| 资溪畲族山歌(第四批省级)畲族山歌是畲族文化最具特色的代表之一,是畲族人民在生产、生活斗争中创作的口头文学,是畲族传统文化的重要部分。传统的唱山歌活动已有上千年的历史,都是通过祖辈言传身教传承下来。畲族人民的口头文学就是畲族山歌重要组成部份,畲族只有语言没有文字,通用汉文,常借用畲语章法手抄歌本。旧社会畲民没有受文化教育的机会,把学唱歌作为一种重要文化生活,常以歌代言,沟通感情、以歌记事、扬善惩恶……[详细] |

| 资溪畲族祭祀仪式(第三批省级)每年农历三月初三为畲族最隆重的祭祀日。祭礼由族长或本族名望最高的法师主持。祭日前一天,要整扫庙堂(回龙庙),陈设器皿,洗涤用具,备办牲礼供品。供品备好后,祭日子时,放铳一响,每家每户成年男子手捧香烛供品前往祠堂致祭,女性不参祭,只在旁观看,进祠堂门时要半跪蹲行进,将香烛祭品排列供桌上,然后退站两旁。开炮三响,配乐人员敲起祭祀专用的锣鼓点子,祭礼正式开始,法师设坛,手持……[详细] |

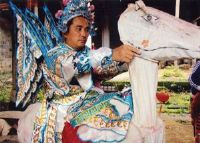

| 金溪双塘镇翁塘周家建村于北宋。相传建村之后就玩马灯,原有多套不同内容的节目,但大多失传了,现存两套节目,一为“三国演义刘关张”,一为“忠勇报国杨家将”。周家马灯用竹篾扎成,分两节,一节为马头及前部,一节为后部及马尾,外面蒙上颜色布,演员站在两节中间,走马时,0顶动后面,马灯的尾部便摇动,十分生动。一般表演为四马,另要“打城门”三人,穿“兵”“勇”衣服的马童四人,“打花钵”四人,掌旗一人。乐队中有打……[详细] |

| 金溪藕丝糖制作手工技艺(第二批省级)金溪特产藕丝糖外似一团洁白细嫩的藕丝,内包芝麻、桂花、桔饼为末之馅,食之甜而不腻,脆香酥软,落口消融,余味绵长。藕丝糖每个不足10克,如鸽蛋大小,每斤60余个,以无毒塑料袋为内包装,外套精美纸盒。藕丝糖生产历史悠久,深受群众喜爱。据名老中医说:本品以饴糖为主要成分,具有古方“大小建中汤”之功效,又辅以桂花、金钱桔饼、芝麻、豆粉等,故其性味甘甜温和,具有补中益气,……[详细] |

| 崇仁扭扭龙(第四批省级)崇仁扭扭龙又名独龙,起源于清同治年,是崇仁相山镇苔洲村所特有的一种民间祭祀性灯彩,它是以一条大龙背负两条小龙的龙灯,舞动时龙体悬空颤抖和扭动而得名。起初是村民用禾草扎成一条龙并插上香烛,后来发展成三龙,小龙在大龙的头尾之上,一根木棍绑大龙腹中段,供人操动,扭扭龙便由此诞生。扭扭龙多是二龙一珠,三人配合,跟随长龙灯进行表演,后来,扭扭龙逐渐脱离长龙灯单独活动,演变成一种独立的……[详细] |

| 金溪矮脚龙(第四批省级)民间彩灯之一“矮脚龙”,具有悠久的历史,传说:它是来自上苍,并赋予它呼风唤雨、裱灾祛难的神奇力量。在解放前,每逢舞龙时,为了祈求风调雨顺、人寿年丰,在大旱之际舞龙,为了盼望大降甘霖,以保收成。这都是出于对它的敬恭和仰以及企求它能发挥想象中的作用,所以矮脚龙在人们的印象一直占有重要地位。解放后,由于矮脚龙丰彩多姿,意象含蓄广泛,所以在各级政府部门的关怀和支持下,此舞更加得以发……[详细] |

| 尧岗傩戏(第五批省级非物质文化遗产名录)崇仁尧岗傩戏是流传于崇仁县相山镇尧岗村的民间舞蹈,每年正月初一至十五表演,为村民祈福消灾,从清末流传至今,已成为当地的一大民俗活动。尧岗傩戏有一套完整的仪式,正月初一上午,八位弟子到宗庙请神下座,由师傅念口诀请下六位大仙,洗尽六位大仙面具后方可着装表演。正月初一在本村挨家挨户表演一天,第二天至正月十四到周边村落表演,十五再在本村表演。十五晚举办请神归位仪式。……[详细] |

| “南丰香钹”是《中国戏剧曲艺词典》中编选的江西曲种条目之一。原释义由刘之凡执笔撰写。赣东南丰民间流传的香钹,是解放后挖掘整理,重新编演的曲种。这一说唱艺术,来源于“军山进香”祭汜活动中的“谒仙”(又称唱仙)。军山,位于南丰西陲,与宜黄交界,由军山大帝“汉长沙王吴芮伐南越驻军于山”(见清同治《南丰县志》)而得名。上建“三仙祖师”庙宅,“每秋至则拜谒者,竖旌幢,鸣金鼓,长歌互答,晓夜不绝,多至自千里外……[详细] |