咸阳民俗文化

咸阳 陕西省 旬邑县 三原 乾县 彬州市 礼泉县 秦都区 兴平 长武县 泾阳县 淳化县 武功县 渭城区 永寿县 杨凌 美食小吃 民俗文化 十大特产 全部地理标志 咸阳旅游景点 咸阳十大景点 咸阳地名网 咸阳名人 [移动版]

| 东寨十八罗汉是清末商人周金城用佛教故事人物整编而成的民间舞蹈节目。150多年以来,经过周家世代艺人的传承与创新,十八罗汉艺术更加成熟完美,引人入胜。在铿锵悦耳的锣鼓声中,只见九个身强力壮的青壮年罗汉,各自肩负一个少年罗汉,自始至终在场上变换各种队形,戏耍各种花样,不断地给人们以悬、惊、险、妙、美的视觉冲击,让人们目不暇接、心旷神怡,得到了心理上的极大满足。这些套路主要有大汉挎娃(挎娃),蹬坛拜将(……[详细] |

| “丁兰刻母”是二十四孝中唯一的由不孝转为大孝的典故,丁兰墓在兴平市子孝村保存至今,被列为省级重点保护文物。丁兰,汉时人,幼年丧父,小时候丁兰对母亲很不孝敬,常常打骂。有一天,丁兰耕田间歇,见一羊羔双膝跪地而食母乳,又见一小乌鸦衔食喂养残老乌鸦。触景生情,思之悔矣,不禁泪下,此时母亲正巧为丁兰田间送饭而来,丁兰急忙去接,慌忙中手中牛鞭忘记丢掉,母亲见丁兰执鞭而来,疑为嫌其送饭来迟,一时心如刀剜,后悔……[详细] |

| 古人作战,战鼓助威,相传秦汉战鼓是秦始皇掌旗官相传。秦始皇横扫六国、刘邦征战打天下,都用此鼓调,故而得名。秦汉战鼓流传承至今,大约有两千年的时间。秦汉战鼓是陕西省非物质文化遗产,流传于陕西省咸阳市,汉阳陵脚下的掌旗寨村民们逢年过节一直打着的这种鼓调。秦汉战鼓增添了节日气氛,也表达了汉族劳动人民对美好生活的热爱、向往和追求。该鼓阵容少则三五十人,多则数百人,着古代将士服,主鼓后有“秦”字大旗,旁有数……[详细] |

| “五月五日午,天师骑艾虎;薄剑斩百邪鬼入虎品”。这是民间流传的一首歌谣。农历五月初,是我国民间传统节日--端午节。这一天,关中人爱把菖蒲、艾叶悬挂在门上,家家户户喝- 酒,吃棕子、油糕、绿豆糕。挂菖蒲、艾叶、喝- 酒,都是为了“驱魔辟邪”,防止毒虫咬伤。棕子、油糕、绿豆糕,是这个季节的应时佳品,各家除了自己食用外,还要相互馈送。端午节,最讲究的是戴香包。香包又叫香袋、香囊;荷包等,有用五色丝线缠成……[详细] |

| 社火是芯子、高跷、竹马、旱船、狮子、龙灯等的通称。是一种靠扮演、造型、技巧取胜的艺术。它通过各种高难度的动作和严密的构思,让演员扮演成历史人物和现代人物,形成故事组合,给人一种高屋建领,惊险出奇的艺术感染力。特别是这种艺术和秦腔紧密地结合在一起,来源古老的黄土地,有着悠久的历史和独特魅力。社火分大耍和小耍,小耍即只出柳木腿和平台子。社火中的精华,是高难艺术芯子,即在一个专用的桌子上,固定一根形状各……[详细] |

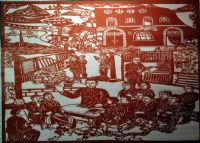

| 剪纸、旬邑人叫“窗花”。盛行于妇女之中,在本县甚为流行。其中以库淑兰的剪纸最为著名,蜚声海内外,其作品纹式多样,造型犷丽独树一帜。作品的主要特色是,以彩纸剪贴成画,色彩主要以红、蓝、黄为主,所剪内容以旬邑民俗生活题材和个人幻想题材为主,表现手法独特,作品内涵深刻,1992年3月库淑兰被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”称号,旬邑也曾被国家文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”和“中国现代民间剪……[详细] |

| 柳毅传书是发生在陕西省长武县芋元乡柳泉村的一个真实故事,后经长期流传逐渐演化为传奇故事或神话故事,终被历代文人定格为《柳毅传》(传奇,唐代陇西人李朝威著)和《柳毅传书》(杂剧,元代尚仲贤改编)等,载于中华民间文学史册之中,影响深广。柳毅传书是陕西省非物质文化遗产,在长武本地更是影响深远。公元七世纪时的唐高宗仪凤年间,苏州城里滚绣坊有位书生,名叫柳毅,进京赶考,可名落孙山,打点行装返回吴地前,去京城……[详细] |

| 彬县水帘灯山庙会是彬县群众民俗文化生活中一个很重要的节会,其规模和影响仅次于彬县大佛寺三月八庙会。每年的农历正月十五元宵节的时候在城关镇水帘村花果山上进行。彬县灯山说它天下独绝,因为它是天下唯一一处在悬崖峭壁上用清油点灯的世界奇观,有人说它是世界上最早的霓虹灯。依托灯山举行的灯山庙会,则更具奇趣,是彬县群众民俗文化生活中一个很重要的节会,它把彬县的元宵节装扮得色彩斑斓。孙悟空是当地群众的主要崇拜和……[详细] |

| 陕西关中及关中以北吃面食较多,因此面条的花样百出,如剪面、扯面、干面、喜面等,其中它的一些做法、吃法代表礼仪,久而久之形成一种风俗。 团面:在家人如丈夫或儿子出远门时,全家人一齐吃这种面,表示给外出的人祝福。做法:将煮好的长面条,盛入碗内,再加入调料、蔬菜之类,香气四溢,热浪滚滚。 寿面:在家中为老辈人过生日祝寿时吃的面食。做法:面条要做得细长,煮好盛入碗中,洒上香菜叶,加入调好的鲜汤进食。 ……[详细] |

| 茯茶属于黑茶类,是我国乃至世界上最早唯一具有发花工艺的发酵茶,现代科学研究证明,其中所含金花是有益人体健康的“冠突散囊菌”,属国家二级保护菌种,具有独特的香味和养生功效。因其功效与中药土茯苓有异曲同工之妙,古时称茯茶。咸阳是古丝绸之路西出长安的第一驿站,古代即为南茶北运的重要枢纽,这为茯茶在咸阳的诞生提供了充足原料。咸阳茯茶加工主要有8道制作技艺:一、配料渥堆:按所制茶等级要求,将精选“清茶”按配……[详细] |

| 西方的高尔夫盛行已久,众所周知,但咸阳也有自己的高尔夫——打“尜”,却鲜为人知。打“尜”这项体育竞技项目属于民间流传,具体起源暂无从考证。它是渭河以南,秦岭以北,东起长安,西至武功这一区域非常流行的一种体育娱乐形式。在旧社会,劳苦大众普遍比较贫穷,没有象样的体育器材,但他们也有娱乐的需求和需要,人们为了打发农耕之余的闲暇时间,就开始在不断的摸索和实践中,寻求一种既便于制作又可消遣娱乐的体育活动。“……[详细] |

| 据咸阳县志记载:“在封建社会里,这里是祭祀社稷的地方。社:即土神;稷;即谷神,土能生谷,故能养万民。因村安在社稷处,故名安谷村”。安谷村村名的由来已为我们了解安谷芯子的渊源开启了大门。因为祭祀本身就是一项综合的、复杂的、需要很多人共同来完成的活动。而耍芯子就是其中的一部分。芯子是把4一11岁的儿童装扮成各种人物,固定在铁芯上呈现惊险优美的造型艺术。耍芯子的初衷是敬天地,祈福祉,保村民平安,人丁兴旺……[详细] |

| 民俗歌谣。境内各县都有。淳化县《祈巧歌》云:“巧娘娘,祈巧来,红桃绿枣摆出来。姐妹围成一圈来,快把巧娘迎下来。递把剪子你铰来,递把尺子你量来。五色彩线送得来,教咱描凤绣花来。千句万句为祈巧,请把巧手传给我。”武功县《乞巧歌》:“七月七日呼儿咬,梧桐树上花儿开。花儿开,花儿摆,我把七姐请下来。清清水,清清水,我和七姐同洗腿。桂花油,桂花油,我和七姐梳光头。一碗茶,一碗茶,我和七姐把话拉。”永寿县《唱……[详细] |

| 民间歌谣。流行于礼泉县史德镇。工匠俗称匠人,旧时最常见的为木匠和泥水匠。泥水匠多盖房,砌锅灶让、炕,而木匠以门窗家具、棺木打造为主。木匠讲究用斧,有“千日斧子百日锛”之说。家具竣工时,要留一点尾巴,意取还有活干。做棺材时,却要收拾干净,否则会被认为诅咒主家再死人。寿棺做成之后,主家要请亲戚友人来庆贺,同时酬谢工匠。木匠为师徒传艺,以三年为限,期间师傅只管饭,不付工钱,出师时师傅要赠送一套工具。木匠……[详细] |

| 民间传统古会。又称亲戚会。流行于秦都区渭河南岸。农历六月初五至七月底举行。每次会期一天(多选单日),有100多个村庄参与,轮流坐庄。至时逢忙罢,各村居民满怀着丰收后的喜悦心情,精心准备走亲戚会。买来各种时鲜水果、蔬菜及糕点,杀猪或买回上等好肉,磨面时特意收些上等细面,雪白的面粉配上黄澄澄的菜油,蒸出碗大喷香的油沓馍。届时各家老小亲戚尤其是女婿外甥,都得带上自家精心蒸制的油沓馍前来赴会。亲戚进门,主……[详细] |